Jahrbuch 75 von „Alt-Gunzenhausen“ erscheint demnächst

Noch heuer erscheint das 75. Jahrbuch „Alt-Gunzenhausen“, das vom Verein für Heimatkunde herausgegeben wird. Und in drei Jahren gibt es ein weiteres Jubiläum: das Jahrbuch wird dann 100 Jahre alt, denn 1923 ist im Jubiläumsjahr der Stadt (1100 Jahre) das erste Exemplar dieser Schriftenreihe gedruckt worden. Das bedeutet zugleich, dass der Verein und die Stadt gemeinsam feiern können, denn Gunzenhausen wurde vor 1200 Jahren, also im Jahr 823, erstmals urkundlich erwähnt.

Die Vorbereitungen für das neue Jahrbuch sind so gut wie abgeschlossen, wie Vorsitzender Werner Falk in der letzten Vorstandssitzung im Gasthaus „Altes Rathaus“ mitteilte. Werner Mühlhäußer, der 2. Vorsitzende und Schriftleiter, stellte den Inhalt der neuen Publikation vor, die einen Umfang von rund 250 Seiten haben wird. „Damit können wir uns“, so der Vorsitzende, „in Mittelfranken sehen lassen“.

Werner Somplatzki (Trommetsheim), der Kreisheimatpfleger für die Archäologie, setzt sich mit den hallstattzeitlichen Friedhöfen schon in Unterasbach, Dittenheim, Ehlheim sowie Markt Berolzheim auseinander und berichtet von bisher unveröffentlichten Untersuchungen, die die Forschungen von Reichslimeskommissar Dr. Heinrich Eidam ergänzen.

Von Schlungenhof gibt es bisher noch keine Ortschronik. Diesem Defizit begegnet die Weissenburger Autorin Siglinde Buchner. Die erste urkundliche Erwähnung datiert sie auf das Jahr 1364. Sie geht auch dem Beinamen „Gänsrupfer“ nach, der den Schlungenhöfern seit Jahrhunderten anhängt. Immerhin ist bereits 1789 in einer Reisebeschreibung die Rede von „großen, schönen weißen Gänsen“, die dort gehalten wurden. Zudem haben die Schlungenhöfer „seltene Vögel“ in die markgräfliche Sommerresidenz nach Triesdorf gebracht, wo der Regent reichlich Gefallen an der Jagd fand.

„Wer war die adelige Dame im Blumenbeet?“ Diese Frage beantwortet Hermann Thoma (Goldbühl). Er definiert den Fund eines Grabdenkmal-Fragments von Kleinlellenfeld und hat festgestellt, dass es sich entgegen bisheriger Annahmen nicht um eine Dame, sondern um einen Herrn handelt, nämlich Friedrich von Eyb, der 1606 nach einer durchzechten Nacht in Cronheim in einem Streit verletzt wurde und nach sechs Tagen Krankenlager „dahingerafft“ wurde.

„Bausteine zur Ortsgeschichte von Laubenzedel“ schlichtet Werner Mühlhäußer auf, indem er alte Kirchenbücher auswertet. Dabei hat er eine interessante Persönlichkeit entdeckt: die Hebamme Barbara Winkler. Sie ist einst vom markgräflichen Hof in Ansbach nach England entsandt worden, um dem englischen Kronprinzen bei der Geburt seines Sohnes Beistand zu leisten.

Werner Mühlhäußer und Werner Neumann (Weißenburg) stellen „Das Polizeiwesen in Gunzenhausen im 18. bis 20. Jahrhundert“ dar. Dabei tischen sie so manche Episode auf, die in Verbindung mit dem Wirken der Gunzenhäuser Stadtpolizei steht, die 1958 aufgelöst wurde.

Seit Jahren begleitet Stadtarchivar Werner Mühlhäußer den wissenschaftlichen Nachwuchs, der sich ihm präsentiert, wenn es um Seminararbeiten am Simon-Marius-Gymnasium geht. Mit dem Stadttürmer Friedrich Möbius beschäftigt sich Laura Meyer (Muhr am See), einer schillernden Figur. Er war der letzte Stadtmusikus in Verbindung mit der Funktion des Blastürmers. Noch mit 80 Jahren ist er auf den Turm gestiegen. Er hat den Gesangverein Liederkranz 1834 mitbegründet, ebenso den Sängerbund 1861.

Die zweite Seminararbeit stammt von Annalena Brand, einer Enkelin des früheren Stadtrats Theo Eschenweck. Sie nimmt sich den Sängerbund 1861 vor und wertet die alten Protokollbücher aus.

Daniel Burmann aus Markt Berolzheim ist durch Zufall auf das Kriegstagebuch von Christian Preu aus Markt Berolzheim gestoßen, in dem dieser von seinen Erlebnissen im deutsch-französischen Krieg 1870/71 berichtet. Preu war auf den Kampffeldern in Sedan, in Weißenburg/Elsaß und bei der Belagerung von Paris dabei.

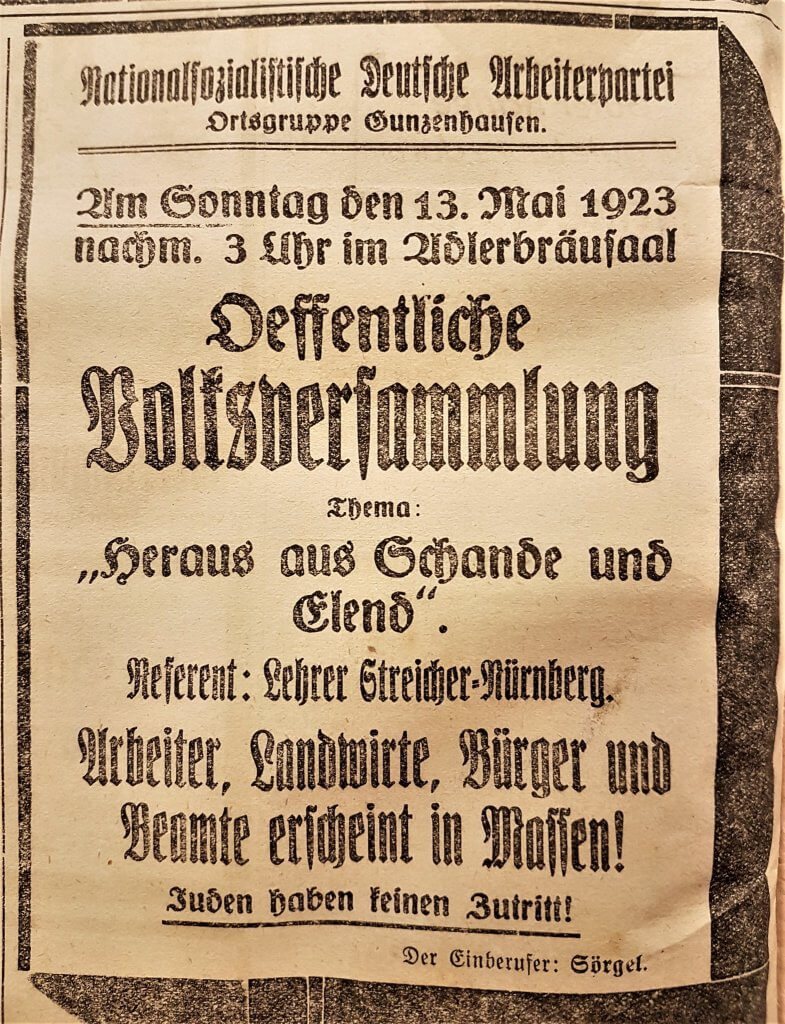

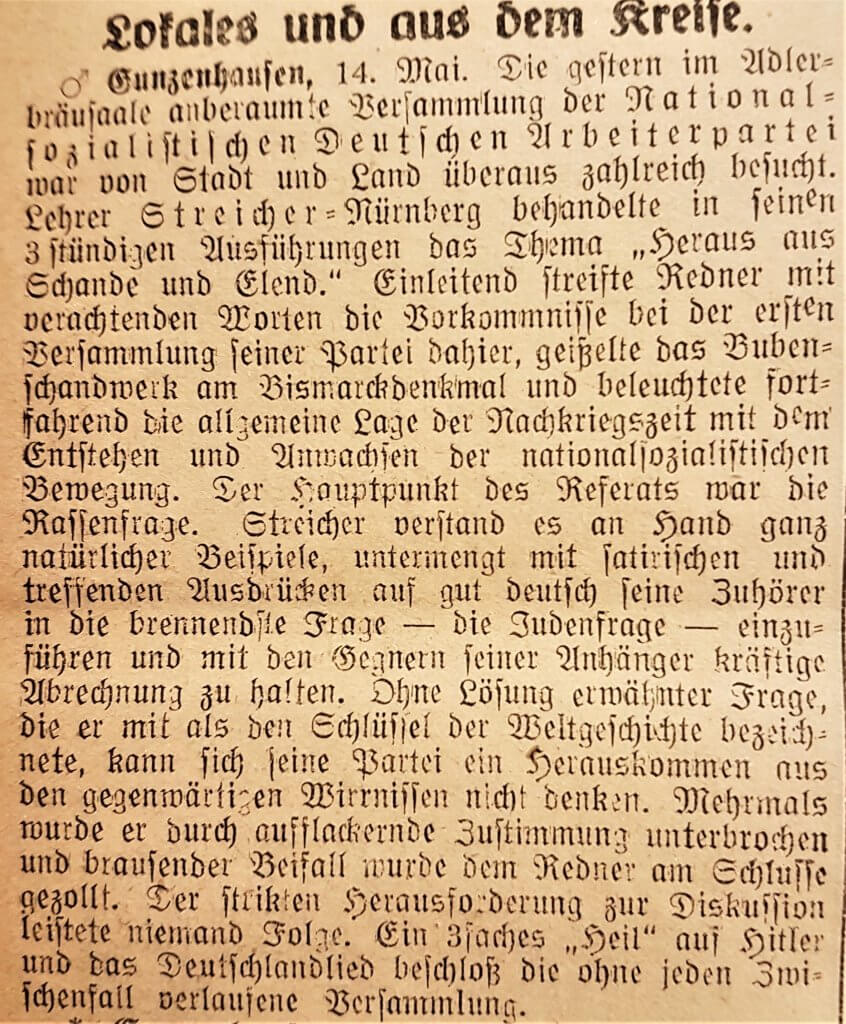

„Die Lokalzeitung als Quelle zu den Anfängen des Nationalsozialismus in Gunzenhausen in den Jahren 1917-1925“ ist ein weiteres Thema, dem sich Werner Mühlhäußer annimmt. Er ergänzt damit die bisherigen Veröffentlichungen von Wilhelm Lux und anderen in „Alt-Gunzenhausen“, die in 16 Jahrbüchern von 1987 bis 2013 erschienen sind. Zentrales Thema sind die Anfänge des Antisemitismus in der Stadt.

Die „Mühlen von Muhr“ stellt Günter Niekel vor, wobei er neben der Mühle am Dorfgraben und dergleichen an der Altmühl vor allem auf die Nesselbachmühle eingeht, die 1978 „einstürzt worden ist“. -fa-

Neueste Kommentare