Neuer Intendant ist Christian A. Schnell

„Voller Vorfreude dürfen mein Team und ich Ihnen den Spielplan für den Sommer 2014 vorlegen.

Der anerkannt hohe Standard der Freilichtspiele in den letzten 10 Jahren konnte nur durch die Mithilfe aller Beteiligten auf und hinter der Bühne erreicht werden.“ Das schreibt Schnell in seiner Einladung zur diesjährigen Festspielsaison.

Bei allen Verantwortlichen der Gemeinde Muhr am See und des Freundeskreises fand die Festspielidee stets engagierte Unterstützung. Nur durch bürgerschaftlich getragenes Engagement konnte dieses kulturelle Kleinod in Franken entstehen und gedeihen.

Bei allen Verantwortlichen der Gemeinde Muhr am See und des Freundeskreises fand die Festspielidee stets engagierte Unterstützung. Nur durch bürgerschaftlich getragenes Engagement konnte dieses kulturelle Kleinod in Franken entstehen und gedeihen.

Am meisten freut den Intendanten und sein Team, dass das Publikum diesen Festspielen im Fränkischen Seenland immer die Treue gehalten hat, denn sonst wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.

Halten Sie auch dem neuen Team die Treue – lassen Sie sich überraschen, verzaubern, unterhalten und genießen Sie das einmalige Ambiente der Freilichtbühne im Muhrer Bürgerhof.

Wir spannen den theatralischen Bogen weit. Vom beschwingten musikalischen Lustspiel DER VETTER AUS DINGSDA von Eduard Künneke, über das fränkische Volksstück SCHWEIG, BUB! zum 70. Geburtstag des Autors Fitzgerald Kusz, über den Märchenklassiker der Gebrüder Grimm DER GESTIEFELTE KATER, bis hin zum Stargastspiel des umwerfenden Hans-Joachim Heist alias Gernot Hassknecht aus der zdf „heute show “ in DIE STERNSTUNDE DES JOSEF BIEDER und einem TANZWORKSHOP mit dem renommierten Choreografen Guido Markowitz.

Theater muss für Sie, das Publikum gemacht werden, es muss Menschen interessieren und hat Kommunikationsfaktor zu sein, der durch Spannung, Anregung, Unterhaltung und durch Anspruch als Kulminationspunkt gesellschaftlicher Entwicklungen wirkt.

„Theater muss im Ernsten wie im Komischen Fest sein, einen herausgehobenen Gegenpol zum Alltäglichen bieten. Es muss ein Theater für Muhr am See, den Kreis Weißenburg – Gunzenhausen und die Region sein, mit überregionaler Ausstrahlung und seine Anziehungskraft auch auf größere Entfernungen beweisen.“ Mit dieser Meinung steht Schnell nicht allein. Er wird nach Kräften unterstützt vom Freundeskreis der Festspiele und Bürgermeister Dieter Rampe. Eine Ausstellung zum Autor des Stücks „Schweib, Bub“, Fitzgerald Kusz, hat Altbürgermeister Roland Fitzner zusammengestellt. In ihr sind viele persönliche Erinnerungsstücke zu sehen, die der Nürnberger Theatermann großzügig der Kommune auf Zeit überlassen hat.

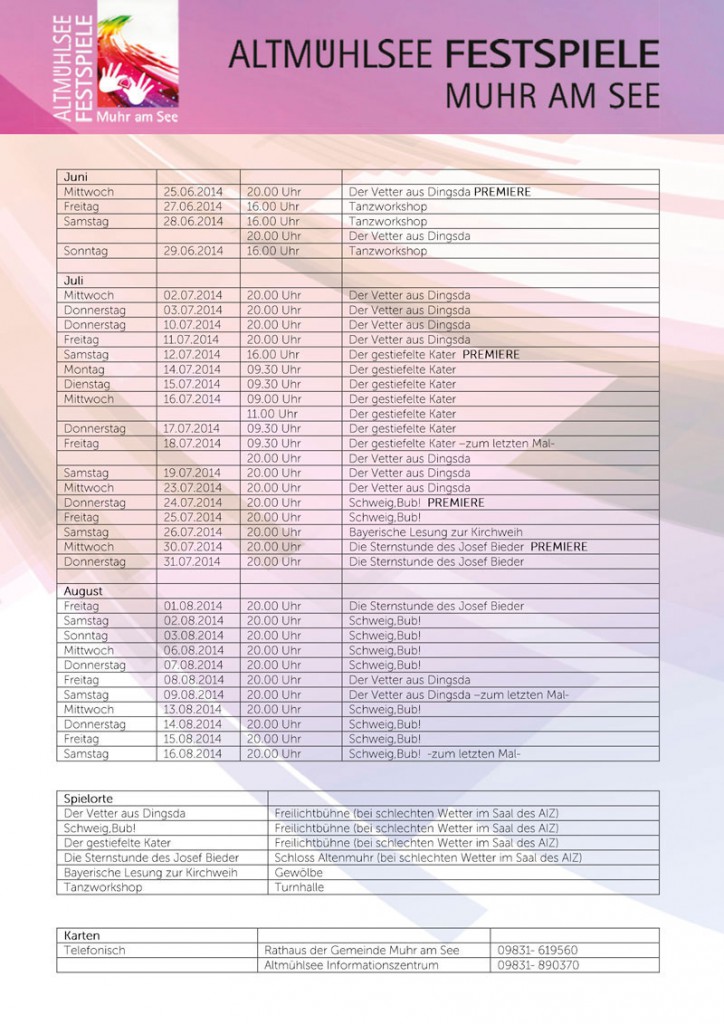

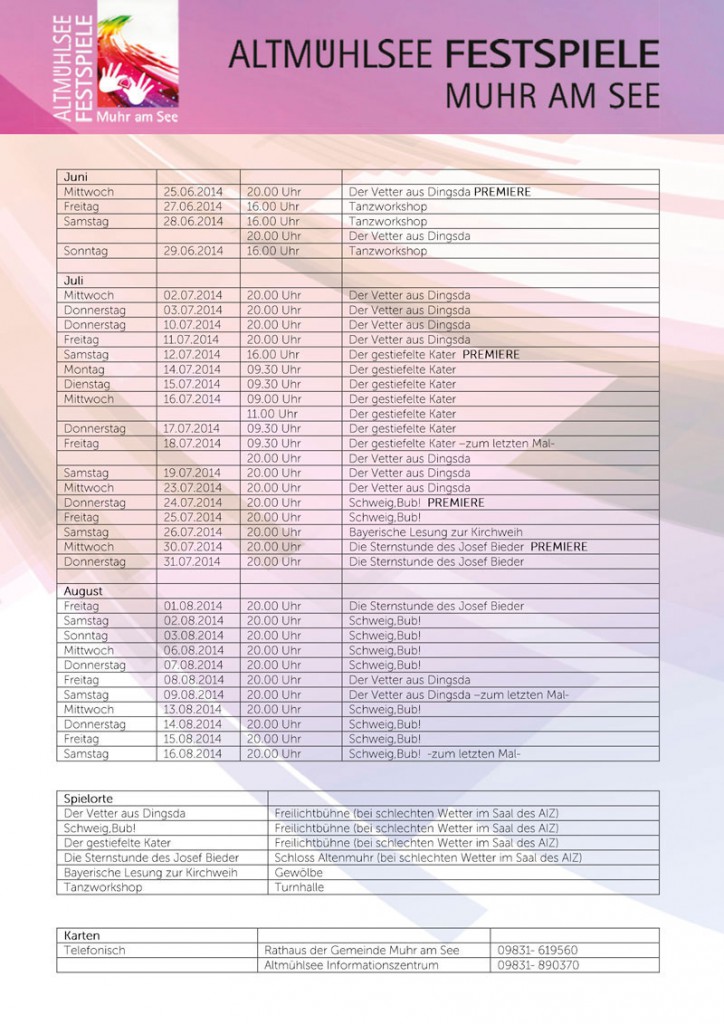

Eintrittskarten gibt es am Theaterschalter des Altmühlsee-Informationszentrums (AIZ) in Muhr am See, Schlossstraße 4, 91735 Muhr am See, Telefon 09831/890370, bei der Gemeinde (09831/619560). Alle weiteren Informationen sind auch der Hompage der Festspiele (altmuehlsee-festspiele.de) zu entnehmen. E-Mail-Anfragen an: info@altmuehlsee-festspiele.de

as erste Mal tritt das Brombachseer Kirschenland mit einem „KirschHofFest“ an die Öffentlichkeit. Am Samstag, 5. Juli, von 14 bis 20 Uhr in Großweingarten, und am Sonntag, 6. Juli, von 9 bis 18 Uhr in Großweingarten und Kalbensteinberg präsentieren sich an die 30 Selbstvermarkter aus der Region.

as erste Mal tritt das Brombachseer Kirschenland mit einem „KirschHofFest“ an die Öffentlichkeit. Am Samstag, 5. Juli, von 14 bis 20 Uhr in Großweingarten, und am Sonntag, 6. Juli, von 9 bis 18 Uhr in Großweingarten und Kalbensteinberg präsentieren sich an die 30 Selbstvermarkter aus der Region.

Neueste Kommentare